設備設計や施工管理の現場で必ず登場する「ダクト」。しかし、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に書かれている文言は少し堅苦しく、読みづらいと感じる方も多いはずです。この記事では、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 令和7年版)ダクトの一般事項およびその使用材についてやさしく要点をまとめました。現場の品質管理においては重要なのでまずは知識として“ダクトの基礎”をしっかり押さえておきましょう。

ダクトの区分(常用圧力による分類)

ダクトは使用時の常用圧力で3区分に分けられます。これが設計・施工上の前提条件になります。

それぞれ「低圧ダクト」「高圧1ダクト」「高圧2ダクト」と呼ばれます。

| 区分 | 正圧(+Pa) | 負圧(−Pa) |

|---|---|---|

| 低圧ダクト | +500 以下 | −500 以内 |

| 高圧1ダクト | +500 超 ~ +1,000 以下 | −500 超 ~ −1,000 以内 |

| 高圧2ダクト | +1,000 超 ~ +2,500 以下 | −1,000 超 ~ −2,000 以内 |

常用圧力とは、ファンの定格運転時のダクト内部で発生する圧力を指します。

用途別の材料

- 空調・換気用ダクト:原則として亜鉛鉄板製。

- 排煙ダクト:亜鉛鉄板製または板厚1.5mm以上の鋼板製。特記がある場合は特記が優先されます。

構造上の要求性能

ダクトには以下の性能が求められます。

- 通風抵抗が少ないこと

- 漏れが少なく気密性が高いこと

- 騒音や振動が小さいこと

- 内外差圧で変形しないこと

湾曲部(曲がり)の内側半径

- 長方形ダクト:曲がりの内側半径は半径方向の幅の1/2以上。これを満たせない場合は案内羽根を設けます。

- スパイラルダクト:曲がりの内側半径はその半径以上とします。

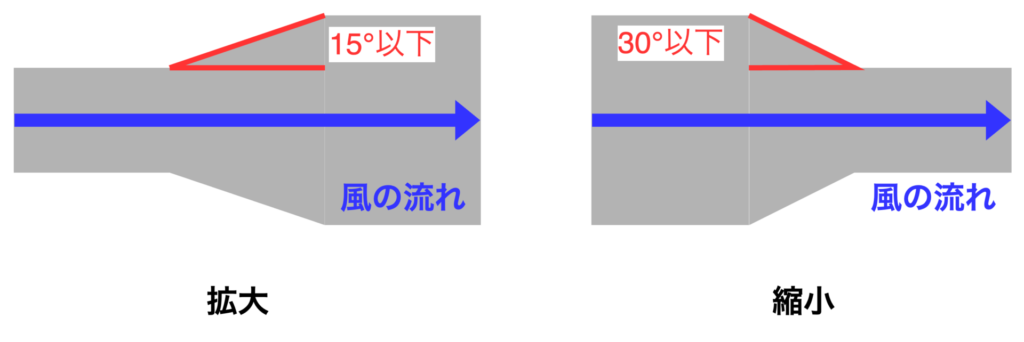

断面変形(拡大・縮小の傾斜角度)

- ダクト断面を拡大・縮小する際の角度は以下の通りです。

- 拡大部:15°以下

- 縮小部:30°以下

- 途中にコイルやフィルターがある場合は、次の緩和値が適用されます。

- 拡大部:30°以下

- 縮小部:45°以下

- これらの角度を超える場合は、整流板を内部に設けることが必要です。

ダクト関係の使用材について

亜鉛鉄板(めっき鋼板)

これはダクト本体の材料ですね。基本的に亜鉛鉄板が使用されます。これ以外にも、SUS製や塩ビライニングダクトとかもあります。

JIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に適合するめっき付着量がZ18以上

このZ~は亜鉛メッキの付着量[g/m2]を示しており、Z18とは、下表の3点最小付着量、1点最小付着量を満たすものになります。鉄板に対し、下表の付着量を確保したものがダクト材として認められているわけです。

| 3点最小付着量 | 180g/m2 |

| 1点最小付着量 | 153g/m2 |

溶接部は有機質亜鉛末塗料で防錆処理

現場では「ローバル」とかそういうふうに言われているやつですね。

鋼材(山形鋼)

ダクトのフランジや補強に用います。この山形鋼の仕様ですが、

表面は公共建築標準仕様書内の「塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数」の基準に適合する防錆塗装を施すこと

リベット

リベットはダクトとフランジを固定するときに使われます。

JIS B 1213に適合する「冷間成形リベット」で用いる材質は銅製、亜鉛メッキ鋼製

ボルト・ナット

JIS B 1180(ボルト)、JIS B 1181(ナット)に適合し、亜鉛めっき品を使用

ダクト用テープ

接合部・継ぎ目のシールに使用に使用します。スパイラルダクトの接続部、共板フランジの接続部等に使用されます。仕様は下記のようになります。

アルミ箔系テープで、JIS H 4160「アルミニウム及びアルミニウム合金はく」に準拠

シール材

ダクトのはぜ部、コーナーボルト工法の隅部等に使用されます。

シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたものとし、

ダクトの材質に悪影響を与えないもの

まとめ

本記事では、公共建築工事標準仕様書におけるダクト仕様の基礎について解説しました。まとめると

- ダクトは常用圧力によって「低圧・高圧1・高圧2」に区分される。

- 空調や換気用のダクトは原則として亜鉛鉄板製、排煙ダクトは板厚1.5mm以上の鋼板製も使用可能。

- 通風抵抗や漏れが少なく、騒音・振動を抑え、内外差圧で変形しないことが基本性能として求められる。

- 曲がり部分の半径や断面変形の角度など、具体的な数値基準が定められている。基準を超える場合には案内羽根や整流板で補う必要がある。

- 材料はZ18以上の亜鉛鉄板、防錆処理、JIS規格のリベット・ボルトナット・テープが必須条件。

これらを理解して、現場をよくよくみて、品質管理していきましょう。

コメント