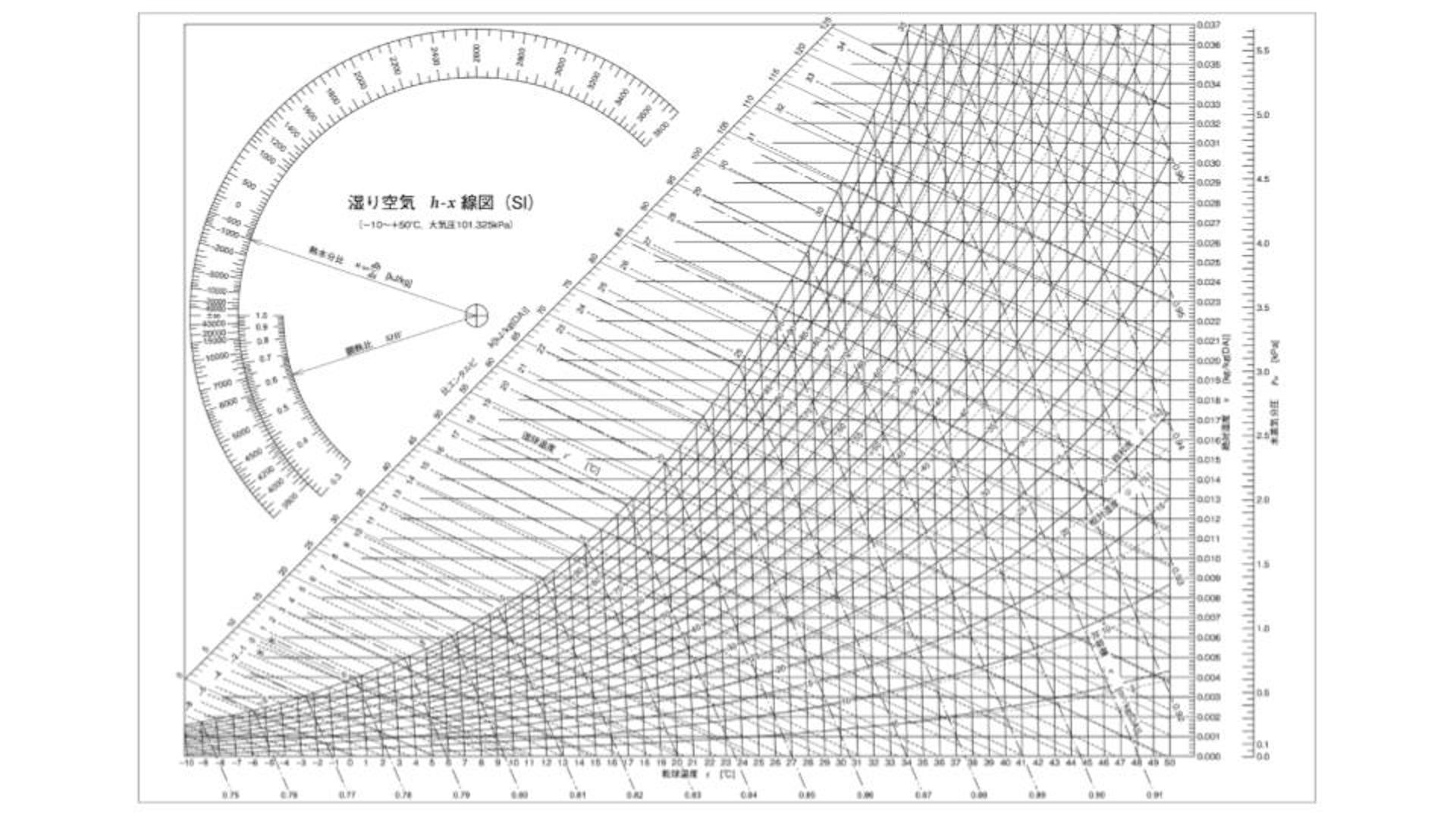

空調設計や現場調整をしていると、必ず登場するのが「湿り空気線図」。

一見複雑そうに見えますが、空気の温度や湿度の関係を“ひと目で”つかめる便利なツールです。

本記事では、空調エンジニアが日常的に使う湿り空気線図について、

- 湿り空気線図とは何か

- 空気の状態を表すパラメータの意味

- 状態点の求め方と読み取り方

- 冷却・加熱・加湿・除湿の基本的な動き

これらを順に解説していきます。

現場でのトラブルシューティングや空調設計の理解にも役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでみてください。

湿り空気線図とは

湿り空気線図は湿り空気の状態を二次元平面図上に示したものであり、空調機で湿り空気を冷却、加熱、除湿、加湿をしたときの状態を把握することができます。この線図にはNC線図、LC線図、HC線図の3つがあり、扱う空気の温度帯で使い分けられています。LC線図は乾球温度が-40〜10℃の低温域、HC線図は乾球温度が0〜120℃高温域の範囲で利用され、一般的な空調では乾球温度-10〜50℃の範囲の湿り空気の状態を示す、NC線図が利用されています。

実際にこの湿り空気線図が使われる場面としては、空調機で不具合が生じた時が挙げられます。この時、空調プロセスの中のミキシング(混合)、加熱、冷却、加湿、除湿などの各点の空気の状態を知ることで、どこで不具合が起きているのか、把握することができます。

湿り空気線図を構成するパラメータとその定義

湿り空気線図を扱う上でよく使われるパラメータとその定義を以下に示します。

- 乾球温度[℃]・・・乾球温度計によって示される値。気温と呼ばれるもの。

- 湿球温度[℃]・・・湿球温度計によって示される値。水で湿らせたガーゼを温度計に巻いて計測され、水の蒸発による冷却熱と並行した時の温度。水が全く蒸発しない状況(相対湿度100%の場合)では乾球温度と同じ値を示します。

- 絶対湿度[kg/kg(DA)]・・・乾き空気1kgあたりに含まれる水蒸気量(kg)。

- 相対湿度[%]・・・ある湿り空気の水蒸気分圧とその空気の温度における飽和水蒸気分圧の比をパーセントで表されたもの。

- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]・・・乾き空気1kgに含まれる湿り空気の全熱量[kJ]。0℃の乾き空気基準として、表されます。

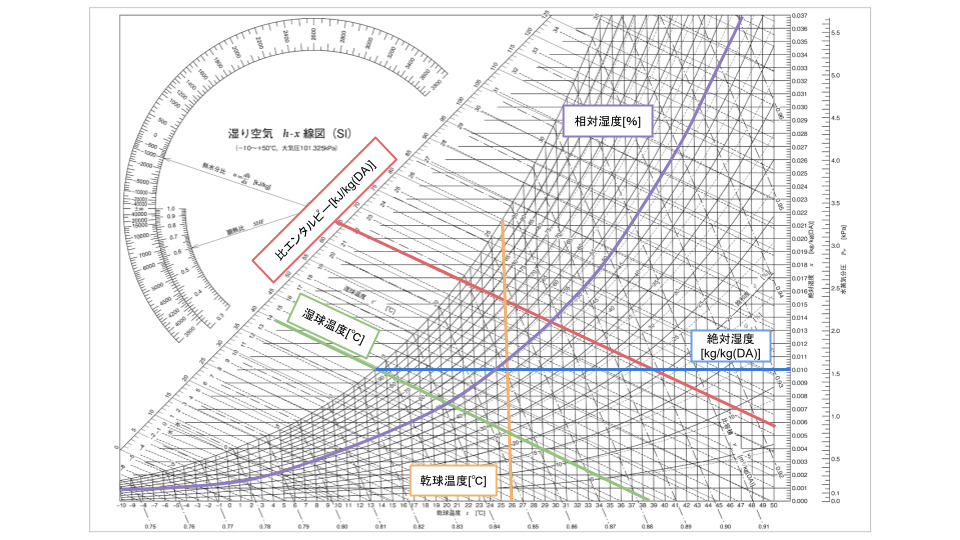

湿り空気線図上で見るとこれらのパラメータは下図のように示されます。

これらのパラメータにより、湿り空気の状態を把握することができます。

湿り空気線図で空気の状態を把握するには?

基本的に湿り空気の状態を把握するためには先ほど説明したパラメータ(乾球温度、湿球温度等)のうち2つのパラメータが決まれば他のパラメータもわかるようになっています。いかに具体的な例を示します。

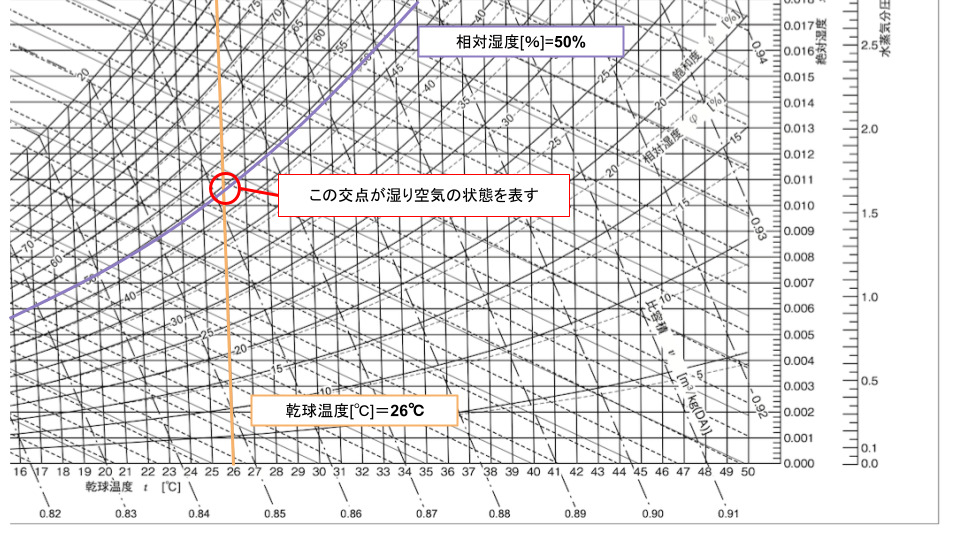

乾球温度26℃、相対湿度50%の場合

乾球温度26℃の線と相対湿度50%の線の交点が湿り空気の状態を示す点になる。実際の線図上では下図のようになる。

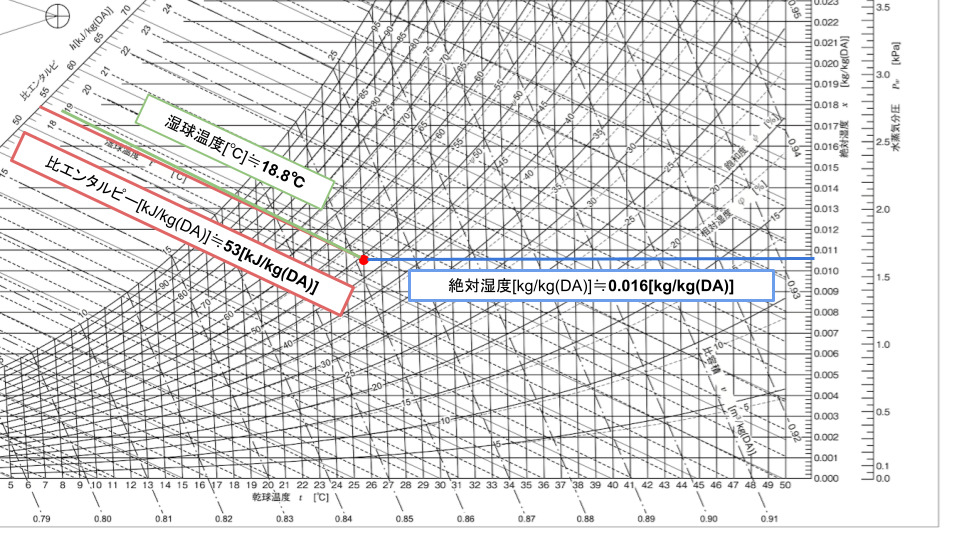

この交点について、他のパラメータについても情報を読み解いていくと、

- 湿球温度[℃]・・・18.8 ℃

- 絶対湿度[kg/kg(DA)]・・・0.016 kg/kg(DA)

- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]・・・53 kJ/kg(DA)

と示される。図に示すと以下のようになる。

このように、湿り空気の状態を示すパラメータについて、2つのパラメータがわかれば、他のパラメータについても把握することができます。

湿り空気の状態変化について

湿り空気は空調(冷却、加熱、除湿、加湿)によって、湿り空気中(水蒸気+乾き空気)パラメータである乾球温度、絶対湿度、相対湿度、湿球温度が変化します。結果としてエネルギーである比エンタルピーも変化します。

冷却による空気線図上の動き

冷却(冷房)する時、湿り空気の線図上での動きは露点温度に達する前の場合と露点温度に達した後の場合で違いがあります。露点温度とは、ある湿り空気を冷却したときに、水蒸気が凝縮する時の温度のことであり、簡単に言うと結露する時の温度のことを言います。

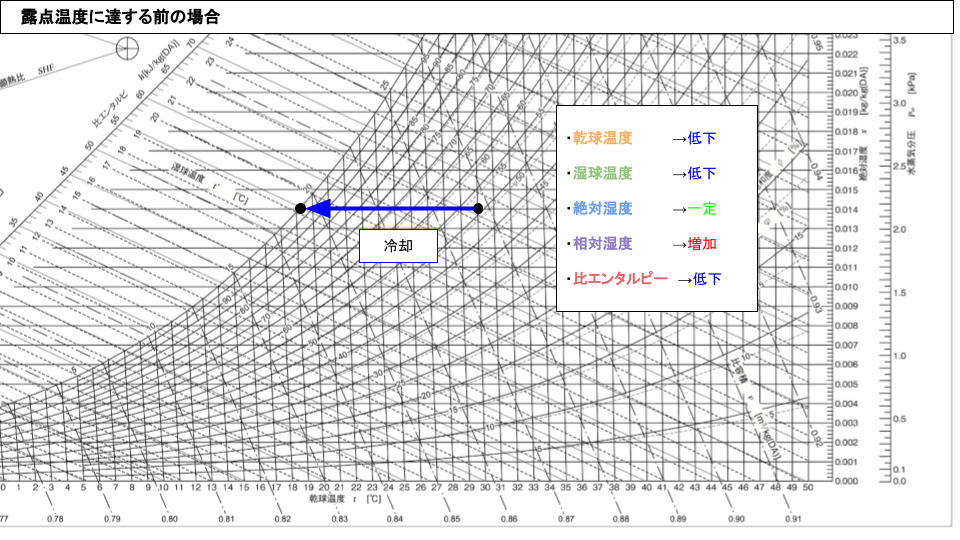

露点温度に達する前の場合は、水蒸気が凝縮しない状態であるので絶対湿度が一定で、乾球温度が低下する変化をします。空気線図上の動きは下図のようになります。

- 乾球温度・・・低下

- 湿球温度・・・空気中に蒸発できる水蒸気量が減少するため、低下

- 絶対湿度・・・空気中に溶け込んでいる水蒸気量は変わらないため、一定

- 相対湿度・・・湿り空気の水蒸気分圧が飽和水蒸気分圧に近づくため、増加

- 比エンタルピー・・・0℃の乾き空気のエネルギー状態に近づくため、低下

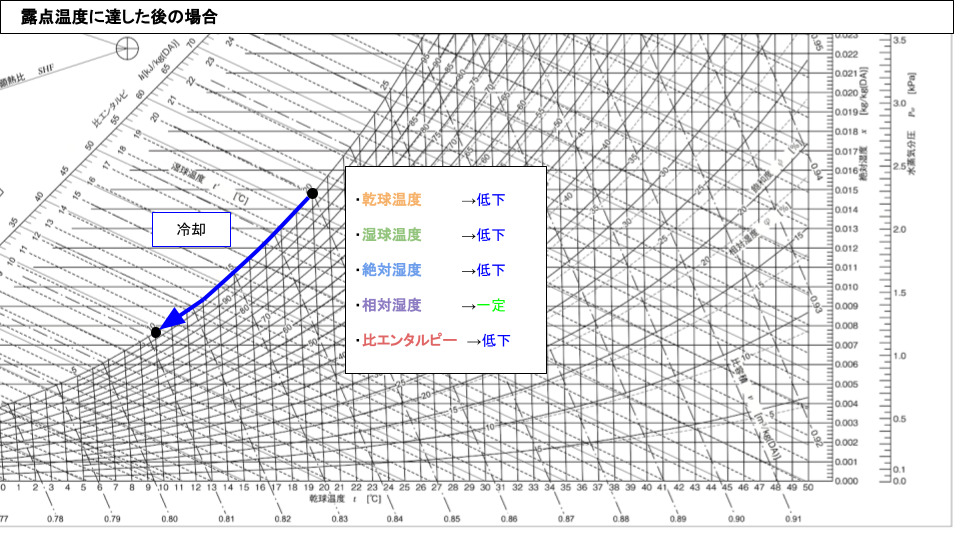

露点温度に達した後の場合は、乾き空気に蒸発しきれなくなった水蒸気が凝縮するため、絶対湿度、乾球温度ともに低下します。空気線図上の動きは下図のようになります。

- 乾球温度・・・低下

- 湿球温度・・・空気中に蒸発できる水蒸気量が減少するため、低下

- 絶対湿度・・・空気中に溶け込んでいる水蒸気量が凝縮するため、低下

- 相対湿度・・・湿り空気の水蒸気分圧が飽和水蒸気分圧であるため、一定

- 比エンタルピー・・・0℃の乾き空気のエネルギー状態に近づくため、低下

冷却時の線図上の変化をまとめると下表のようになります。

| 乾球温度 | 湿球温度 | 絶対湿度 | 相対湿度 | 比エンタルピー | |

| 露点温度に達する前 | 低下 | 低下 | 一定 | 増加 | 低下 |

| 露点温度に達した後 | 低下 | 低下 | 低下 | 一定 | 低下 |

以上からわかるように冷却(冷房)を行った場合、露点温度に達していない場合は冷却作用が働き、露点温度に達した後は冷却作用と除湿作用が働きます。

※実際の空調機ではバイパスファクターがあるため、露点温度に達する部分とそうではない部分があり、上記の線図で示した変化はしないが、簡単のため今回は湿り空気全体が露点温度に達するものとして考えました。

加熱による空気線図上の動き

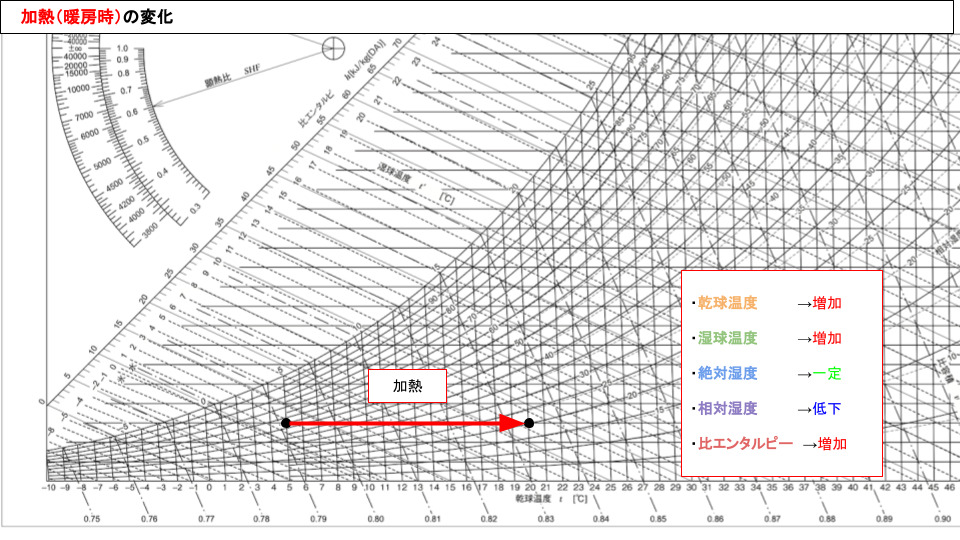

加熱(暖房)する時、乾き空気は加熱され、空気中の水蒸気量は変化しないため、絶対湿度一定で、乾球温度が上昇します。空気線図上の動きは下図のようになります。

- 乾球温度・・・増加

- 湿球温度・・・空気中に蒸発できる水蒸気量が増えるため、増加

- 絶対湿度・・・空気中に溶け込んでいる水蒸気量は変わらないため、一定

- 相対湿度・・・湿り空気の水蒸気分圧が変化せず、飽和水蒸気分圧が大きくなるため、低下

- 比エンタルピー・・・乾球温度上昇により、0℃の乾き空気のエネルギー状態に対して大きくなるため、増加

加湿による空気線図上の動き

空調における加湿の種類

加湿の方式

- 蒸気加湿・・・蒸気を空気に吸収させる方式

- 水噴霧加湿・・・水を霧状にして空気に吸収させる方式

以上からわかるように主に、蒸気で吸収させるか、水で吸収させるかの違いがあります。

蒸気加湿と水加湿がそれぞれの空気線図上での動きを説明します。

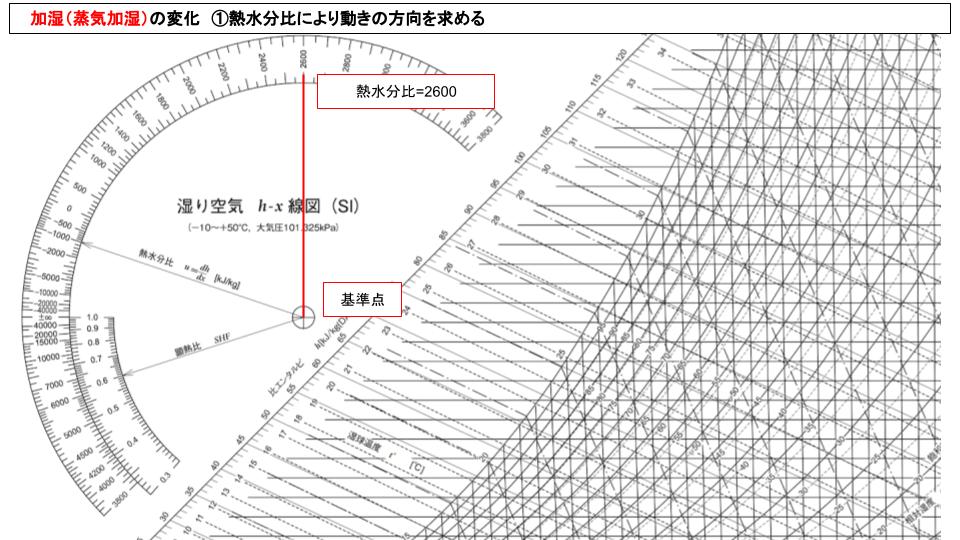

熱水分比について

まず加湿の線図上での動きを把握するため熱水分比 u の概念を理解する必要があります。

熱水分比 u は比エンタルピーの変化と絶対湿度変化の比率であり、湿り空気を出入りする水蒸気により比エンタルピーがどれだけ変化するかを示しています。熱水分比は以下の数式で表されます。

蒸気の場合は

u = 2501+1.805 ts

水の場合は

u = 4.186 tw

ここでts、twはそれぞれ、蒸気、水の温度[℃]になります。

この値によって線図上の動きが変わります。以下にそれぞれの方式の線図上の動きを説明します。

蒸気加湿

例えば熱水分比=2600の場合

①熱水分比の基準点から熱水分比2600の点に線を引きます。これが蒸気加湿した際の動きの方向になります。

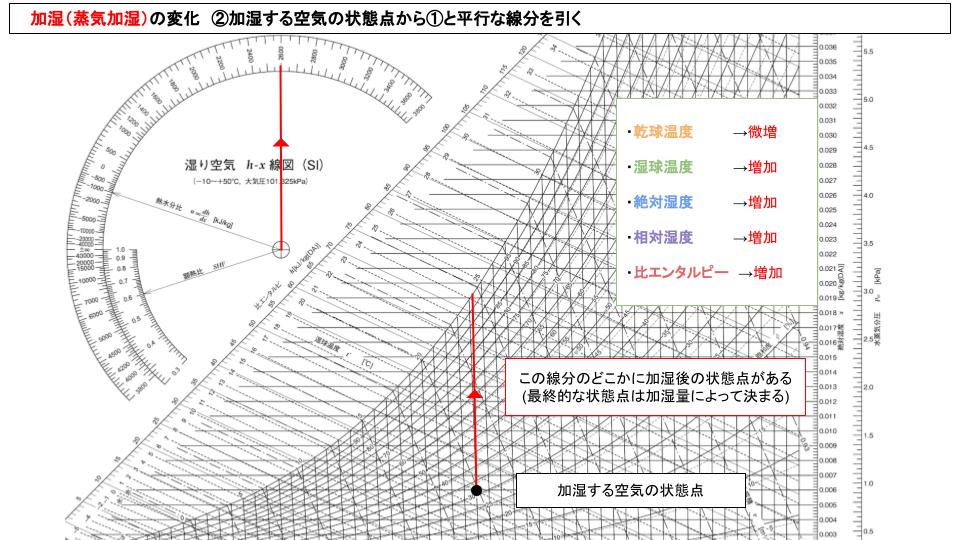

②加湿する空気から①の線分と平行な線を引くとその線分の間に蒸気加湿した際の状態点があります。最終的にな状態点は加湿量によって決まります。

以上が蒸気加湿した場合の線図上の動きになります。

水加湿

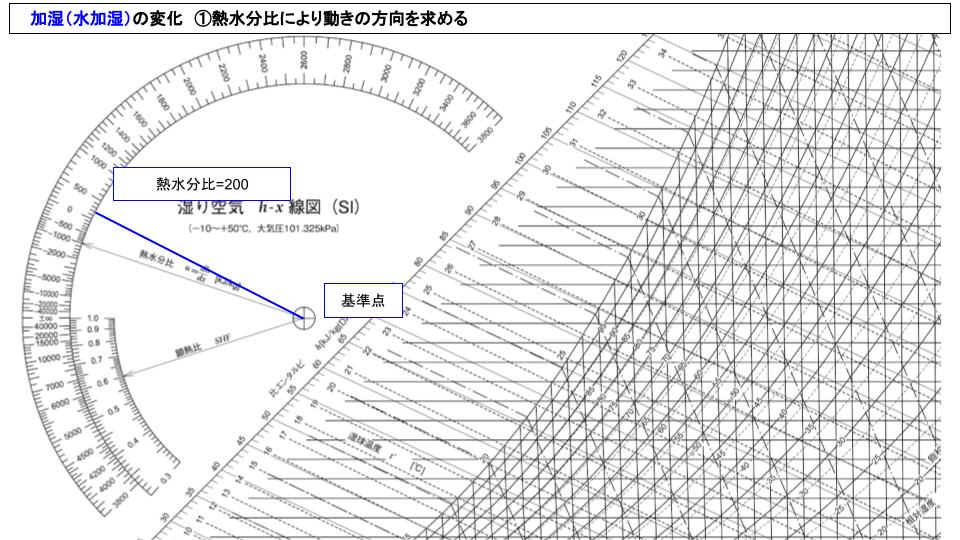

例えば熱水分比が200の場合

①熱水分比の基準点から熱水分比200の点に線を引きます。これが水加湿した際の動きの方向になります。

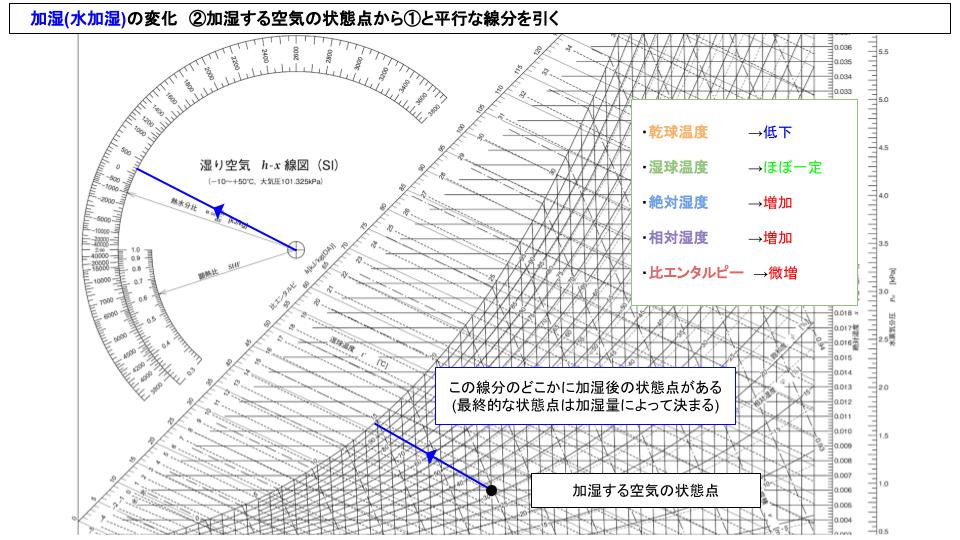

②加湿する空気から①の線分と平行な線を引くとその線分の間に水加湿した際の状態点がある。最終的にな状態点は加湿量によって決まります。

水加湿の場合は、空気の熱を利用し、水を蒸発させるので、結果としてその蒸発熱により、乾球温度が低下するような変化をします。

除湿による空気線図上の動き

空調における除湿の種類

除湿の方式

- 冷却除湿・・・冷却コイル等の冷却により空気中の水分を凝縮させる方式

- 化学減湿・・・シリカゲルなどの吸着剤により、空気中の水分を吸収する方式

以上より、除湿には露点温度以下にして除湿するか、空気中の水分を化学反応によって取り除く方法があります。

冷却除湿

冷却除湿については冷却の記事で解説しているのでこちらを参照ください。

化学除湿

化学除湿は主に固体吸着剤を利用したもの、液体吸収剤を利用したものがあります。

| 固体吸着剤 | 液体吸収剤 |

| シリカゲル等 | 塩化リチウム等 |

まず固体吸着剤を利用したものについて、シリカゲルを例に説明します。

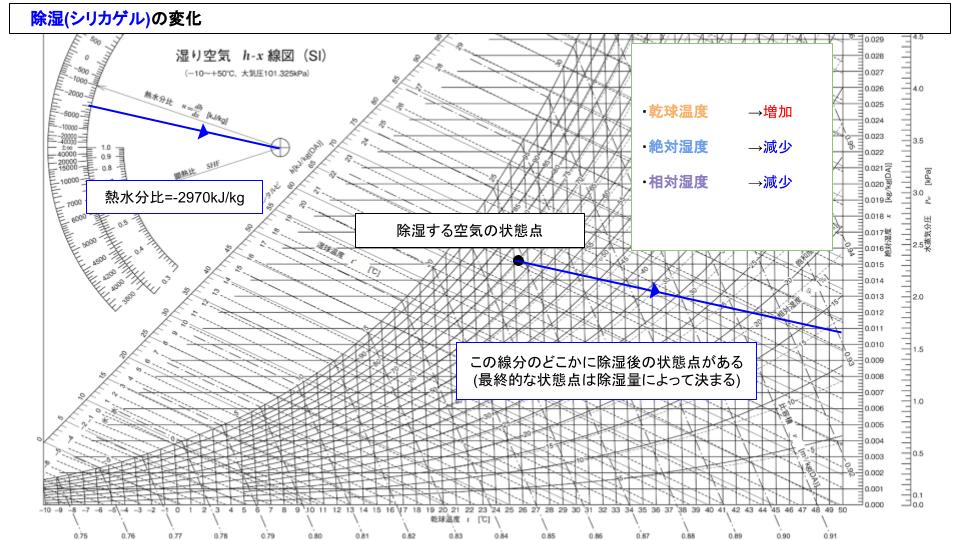

シリカゲルを利用した場合、空気中の水蒸気を吸着させると、吸着熱を発生させます。

この吸着熱は水蒸気が水に変わるときに発生する凝縮潜熱とシリカゲルと反応する時の浸潤熱を合計したもので、水分1kgを吸着した場合の吸着熱は約2,970kJになります。

つまり比エンタルピーと絶対湿度の変化量の比である熱水分比が-2970kJ/kg(DA)になることがわかります。

線図上では以下のようになります。

除湿前の空気の状態点から熱水分比-2970kJ/kgと平行で、絶対湿度が減少、乾球温度が上昇する方向に動き、最終的な状態点は除湿量によって決まります。

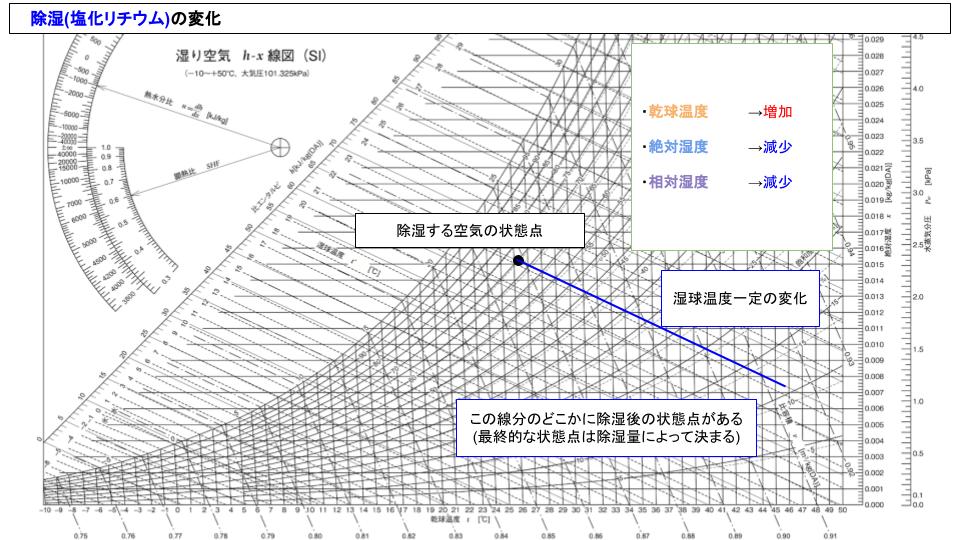

次に液体吸収剤を使用したものについて、塩化リチウムを例に説明します。

塩化リチウムを利用した場合、空気中の水蒸気を吸収すると、吸収熱を発生します。

この吸収熱は固体吸着剤の時と同様に水蒸気が水に変わるときに発生する凝縮潜熱と塩化リチウムと反応する際の溶解熱を合計したものであるが、この溶解熱は凝縮潜熱に対して1%程度であるため、実用上は無視します。

つまり吸収熱は凝縮潜熱にほぼ等しいため、線図上では湿球温度一定の変化をします。

線図上での動きは以下のようになります。

除湿前の空気の状態点から湿球温度の線と平行で、絶対湿度が減少、乾球温度が上昇する方向に動き、最終的な状態点は除湿量によって決まります。

まとめ

湿り空気線図は、空調の設計やトラブル解析で欠かせないツールです。空気の温度や湿度の状態を「目で見て理解できる」ため、複雑な空調プロセスを直感的に把握できます。

- 湿り空気線図は、空気中の温度・湿度・熱量などの関係を表した二次元線図。

- 乾球温度・湿球温度・絶対湿度・比エンタルピーなど、主要なパラメータを使って空気の状態を把握できる。

- 2つのパラメータ(例:乾球温度+相対湿度)がわかれば、他の値も求められる。

- 冷却では「露点温度を境に除湿が起こる」、加熱では「温度上昇により相対湿度が下がる」。

- 加湿・除湿では、空気線図上の動きが「熱水分比」によって異なる。

→ 蒸気加湿:温度・湿度ともに上昇

→ 水加湿:温度が低下しながら湿度上昇

→ 冷却除湿:露点以下で除湿

→ 化学除湿:湿球温度一定で除湿

湿り空気線図は、最初は難しく感じますが、慣れると空調の世界が一気に“見える化”されます。現場で「なぜこの空気が冷えないのか?」と悩むときこそ、線図を広げて考えてみてください。図を読み解けるようになると、空調の原理が自然と身につきます。

コメント