スパイラルダクトの「ビス止めの本数」「支持間隔」等―これらは空調設備の施工管理の重要なポイントです。本記事では、公共建築工事標準仕様書をもとに、スパイラルダクトの標準仕様をわかりやすく整理しました。

スパイラルダクトの基本仕様

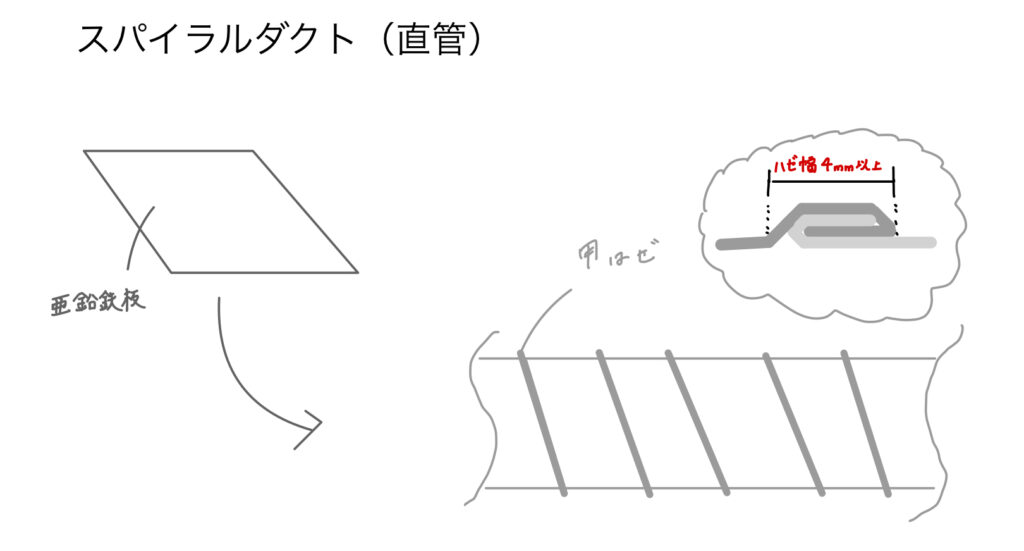

スパイラルダクトは亜鉛鉄板を図のようにスパイラル状に甲はぜがけしたものです。

このハゼのピッチは基本的に150mm以下のピッチで施工されます

※100φ以下は125mmピッチ

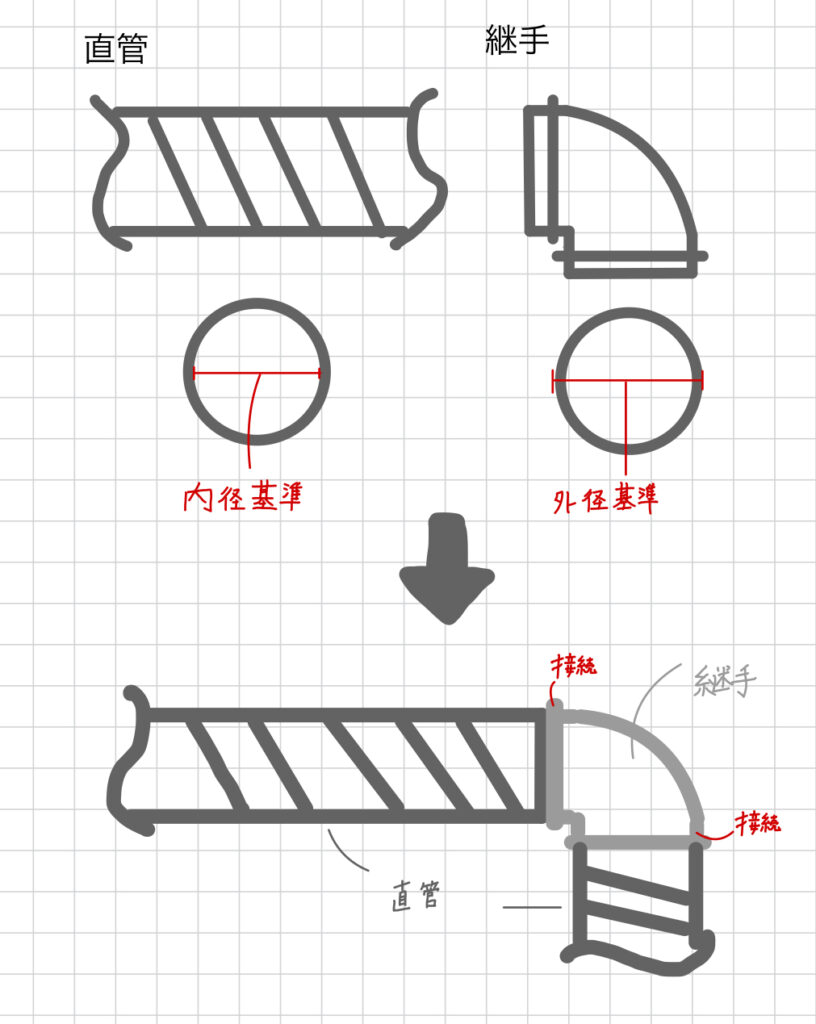

基本的に〜φというサイズで呼ばれます、下図のように直管に関しては内径基準、継手(差込継手)については外径基準で表されます。

つまり直管の内径=継手の外径となり、直管に継手を差込むような形になります。なので基本的に差込継手において直管はメスで継手はオスというふうになります。

逆に継手はメスでオーダーしたりなど割と自由度は高いです。

また、差込継手の差込代は60mm以上とすることが決められています。

スパイラルダクトにはフランジ接続もありますが、一般の空調系では使用頻度が高くないことから省略させていただきます。

差込継手について

以下ではスパイラルダクトでよく使用される差込継手について解説します。

差込継手の接合手順

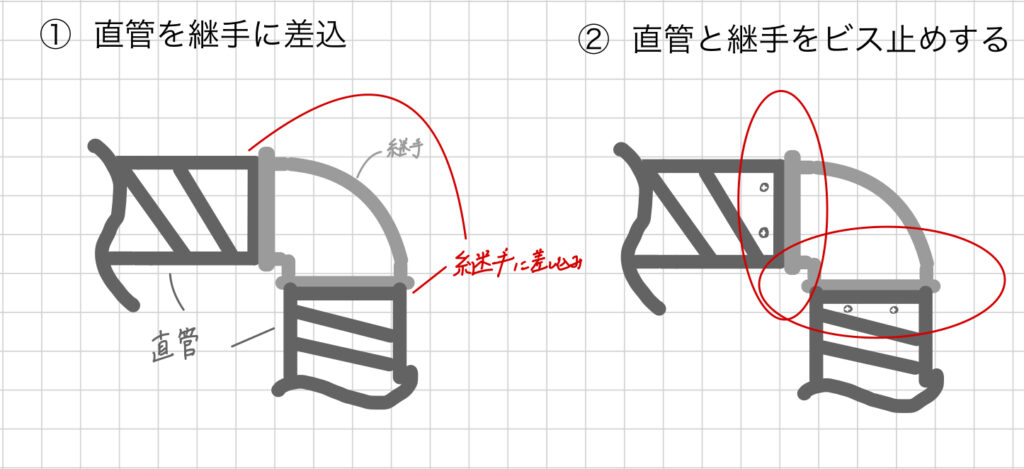

継手を直管に差込み、鋼製ビスで周囲固定する

下図のように直管を継手に差込み、継手と直管をビス止めをします。

このビス止めの箇所数はダクトサイズによって決まっており、標準仕様書には下記のように定められています。

| ダクト内径 | 最小本数 |

| 155φ≦ | 3 |

| 155φ<φ≦355φ | 4 |

| 355φ<φ≦560φ | 6 |

| 560φ<φ≦800φ | 8 |

| 800φ<φ≦1250φ | 12 |

基本的に等間隔に打っていきます、地上から見える下面はやってくれますが、上面はたまにサボっている時があるので品質管理の際は注意です。

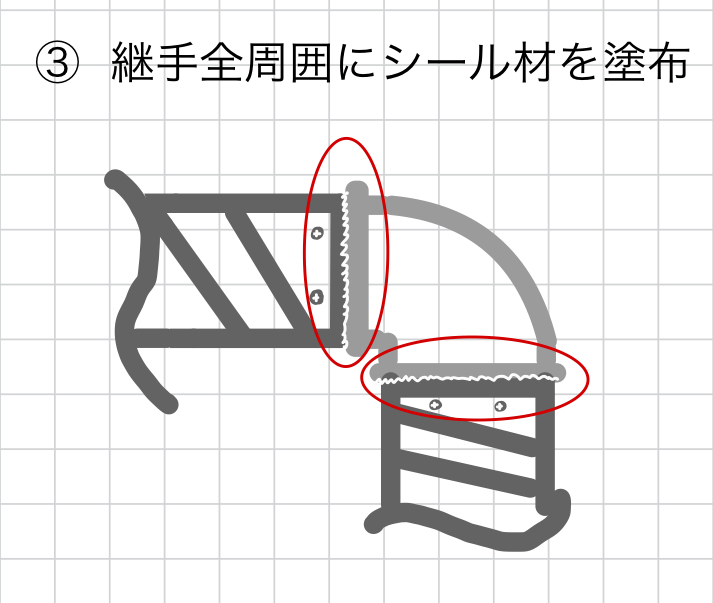

継目全周にシール材を塗布

シール材は下記記事の材料に適合するものを使用します。

公共建築工事標準仕様書を解説|ダクトの一般事項及び使用材の仕様

結構このシール材はサボっていることが多いような気がします。笑

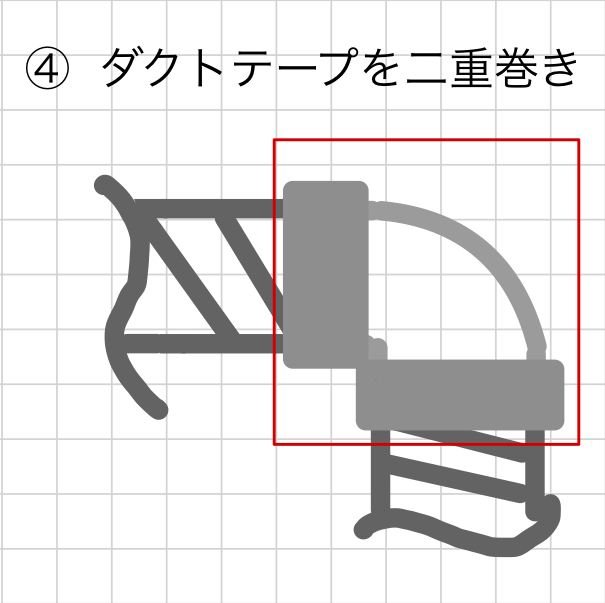

ダクト用テープを二重巻き

ダクトテープは下記記事の材料に適合するものを使用します。

公共建築工事標準仕様書を解説|ダクトの一般事項及び使用材の仕様

ダクトテープは二重巻きです、一重でも見た目ではわかりにくいですが、しっかり二重巻きするように伝えなければなりません。

また、ダクトテープは取り付け後、しっかり擦ることで良く接着し、仕上がりもかなり綺麗になります。見栄え、品質の管理としてはしっかりみていきたいところですね。

支持間隔について

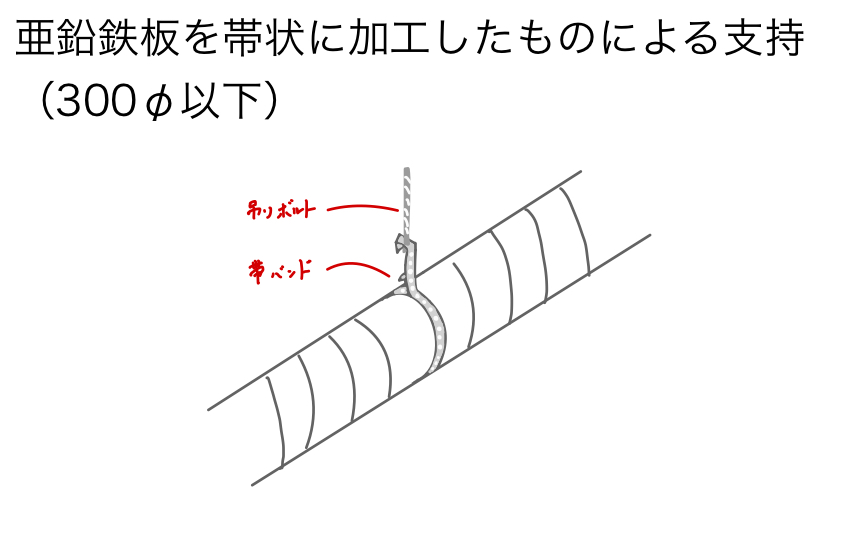

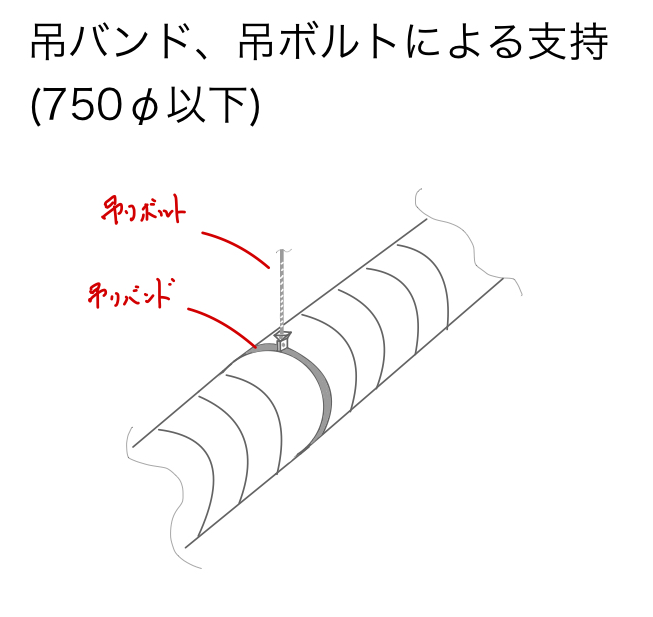

通常の支持について

スパイラルダクトの支持間隔は4000mm以下の間隔で支持することとされています。

サイズによる違いはありません。

スパイラルダクトの支持間隔は4000mmピッチ

ベースは山形鋼による支持なのですが、

下図のように750φ以下は吊りバンド300φ以下は帯バンドを使用することが多いです。

肌感覚ですがスパイラルダクトは400φくらいまではみたことがありますが、それを超えるサイズでやらないといけないものは基本的に角ダクトでやっているイメージです。

振れ止め支持について

スパイラルダクトの振れ止め支持は12m間隔に一箇所と末端部に設けることとされています。

これもサイズによる違いはありません。

スパイラルダクトの振れ止め支持間隔は12mピッチ、末端部にも設ける

また下記の場合は振れ止めの設置を省略することができます。

- ダクトの周長が1000mm以内の場合

- 吊りボルトの長さが平均の長さが200mm以内の場合

まとめ

スパイラルダクトは、見た目以上に施工品質の差が出やすい部材です。

特に「ビス止めの本数」「支持間隔」「振れ止めの設置位置」といった要素は、いずれも公共建築工事標準仕様書で明確に定められています。

現場では、見えない上面のビスやシール材、テープ巻きの丁寧さなど、どうしても“サボりがちなポイント”が生まれやすいですが、こうした細部こそが空調ダクトの気密性・耐久性・仕上がりを大きく左右します。

施工管理者としては、

- ビスの本数がサイズに応じて正しいか

- シール材・テープが仕様通り施工されているか

- 支持・振れ止めの位置や間隔が守られているか

をチェックすることが、品質確保の第一歩です。

本記事を参考に、現場で「なんとなく」ではなく「根拠をもって」指示・確認できるようになると、施工精度も一段と上がります。

地味なようでいて、こうした標準仕様の理解が信頼される施工管理者への近道ですね。

コメント