「角ダクトの板厚は?」「共板フランジとアングルフランジの違いは?」「補強の基準は?」――こうした疑問は、空調設備の設計・施工に携わる人なら一度は気になるポイントです。本記事では、公共建築工事標準仕様書をもとに、角ダクトの標準仕様をわかりやすく整理しました。板厚・補強・接合工法の基準を押さえて、設計・施工のチェックに役立ててください。

角ダクトの標準仕様について

角ダクトの標準的な仕様がについて解説します。下記に示すものはフランジの工法によらず共通のものとなります。

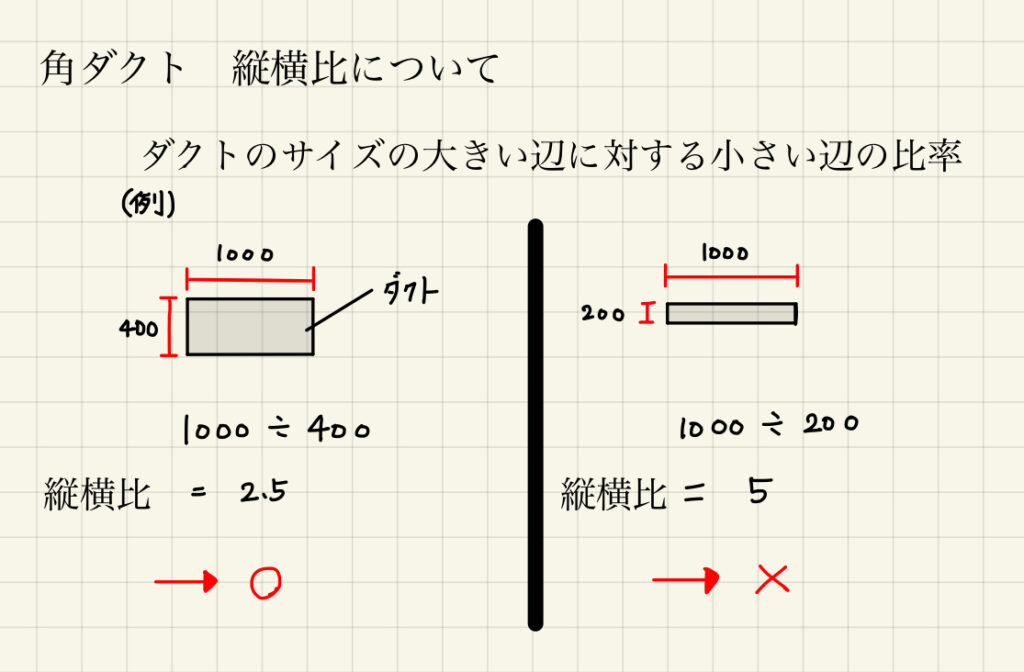

縦横比

角ダクトにおける縦横比とはアスペクト比とも呼ばれ、ダクトの長辺に対する短辺の比率です。

標準仕様書には4以下と定められています。

縦横比 4以下

これは縦横比の大きいダクトは変形等のリスクが大きくなるためその上限を定めています。下図に算出例と図解を示します。

1000×400の場合、縦横比は2.5なので標準仕様に適合します。

また、1000×200の場合、縦横比は5になるので標準仕様書に不適合となります。

サイズ選定の際は留意する必要があります。

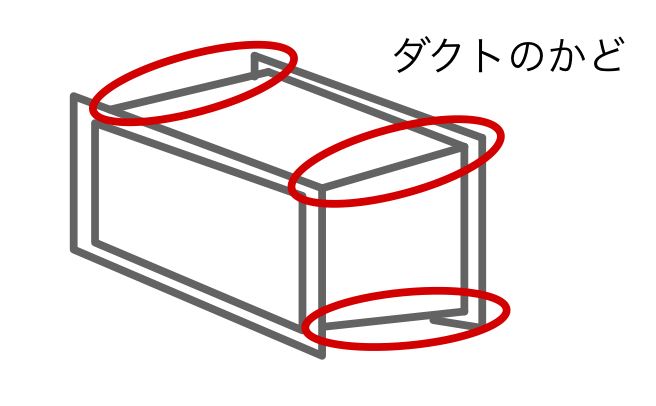

ダクトのかどの継目

下図に示すダクトのかどの継目は下記のように行わなければなりません。

継目は長辺750mm以下は角部1箇所以上、それ以外は2箇所以上設ける

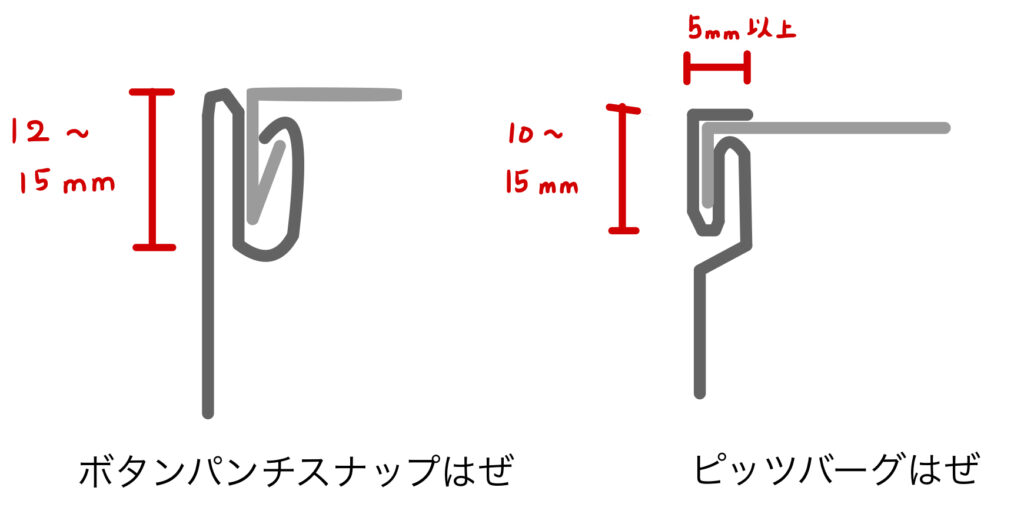

ピッツバーグはぜ、ボタンパンチスナップはぜとする

角ダクトでは、板同士を接合する「はぜ」工法として、下図のような2種類が一般的に用いられます。のみこみ代についても規定があります。

(排煙ダクトの場合は、ピッツバーグはぜのみが採用されます。)

ボタンパンチスナップはぜ

- 施工が容易で、一般的な空調用ダクトでは最も多く採用される工法。

- 作業効率が高く、標準的な強度が得られる。

ピッツバーグはぜ(通称:ミツイ/ミツイはぜ)

- 強度が高いため、排煙ダクトなど一定以上の耐力が求められる用途で用いられる。

- 呼び方として「ミツイ」「ミツイはぜ」と現場で呼ばれることもある。

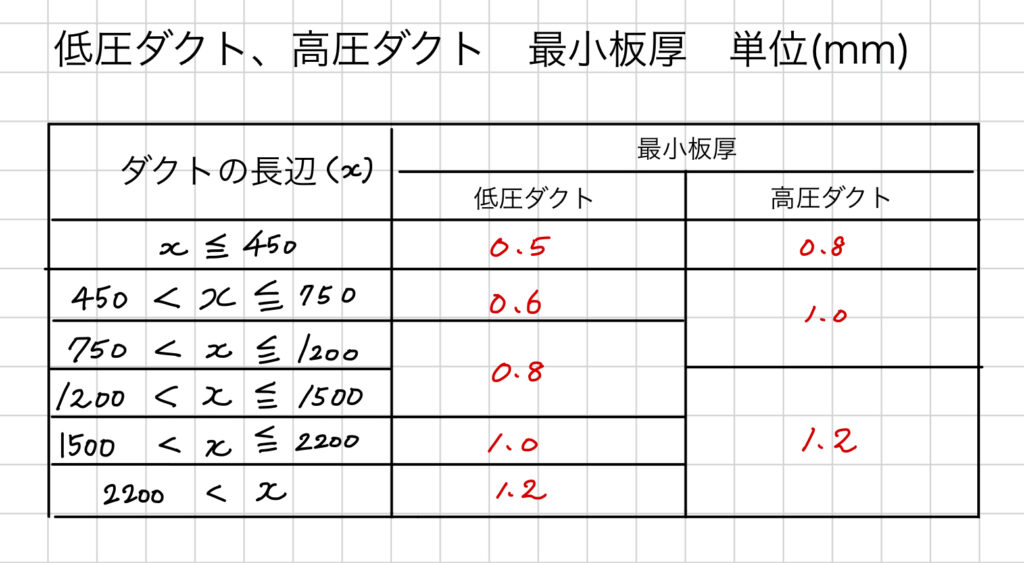

板厚について

角ダクトの板厚は、圧力区分(低圧・高圧1・高圧2)によって下図のような最低板厚が定められており、ダクトの長辺寸法が大きくなるほど、板厚も厚くする必要があるという傾向があります。

厨房排気系統に関しては、特記仕様(設計条件や仕様書での指定)により板厚が定められるケースが多く、通常の空調ダクトとは別で考えます。

補強について

ダクトは変形による振動の防止、耐久性の観点から補強を施さなければなりません。

主にリブによる補強、形鋼(山形鋼)による補強の二つがあります。

リブによる補強

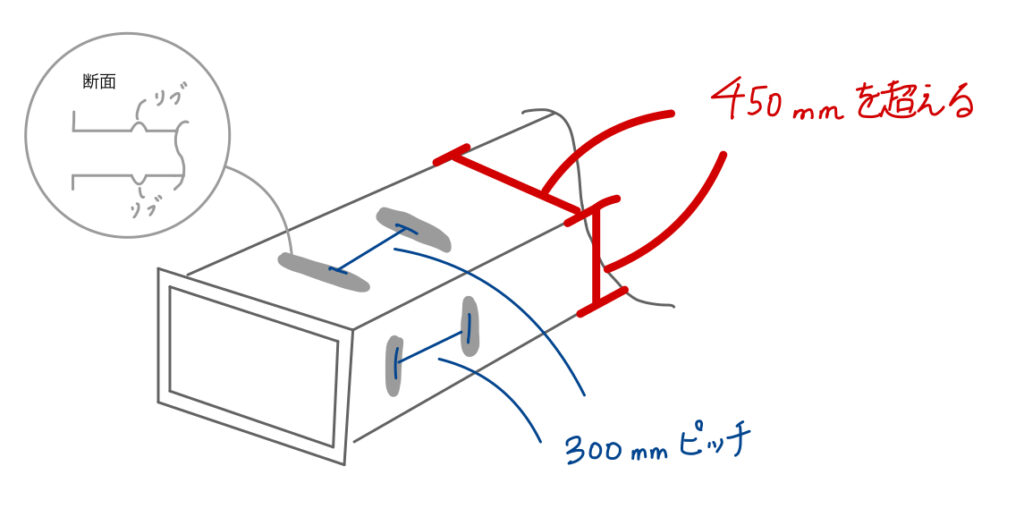

保温を施さないダクトが幅高さが450mmを超える場合は

300mmピッチで補強リブを設けなければならない

リブは下図のようにダクト自体を変形させて設けます。

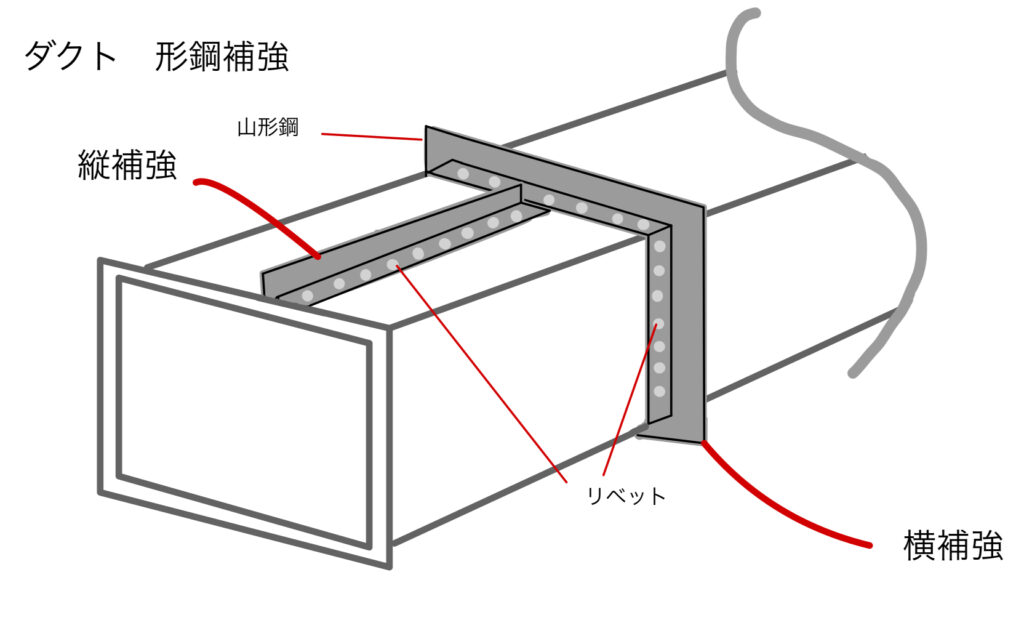

形鋼補強

ダクト全般に対して行うことのできる補強が下図のような形鋼(山形鋼)による補強です。

山形鋼をリベットによって固定し、補強とします。

主に縦補強と横補強があります。それぞれ設置基準が違うので、留意する必要があります。

今回はアングルフランジ工法の縦補強、横補強について紹介します。

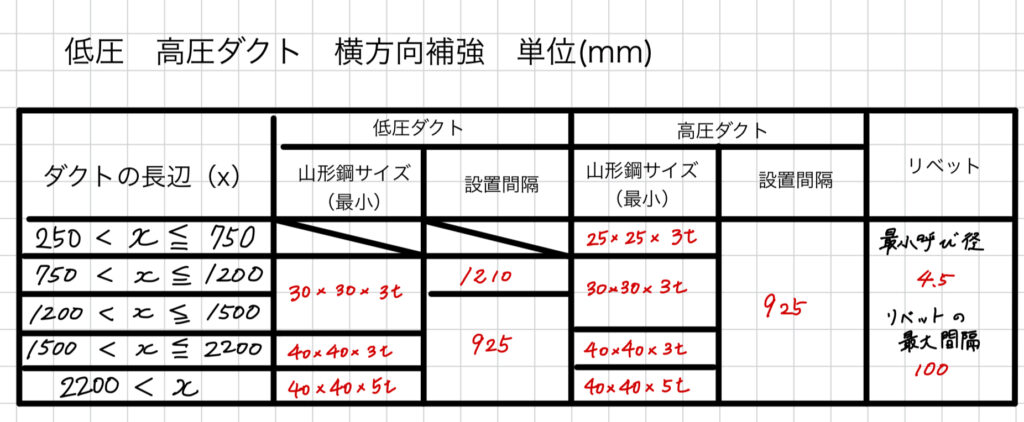

横補強(アングルフランジ工法)

低圧ダクト、高圧ダクト共に使用する山形鋼サイズは同じであることがわかります。

ただ設置間隔は多少異なります。

リベットはいずれの場合も同じ仕様のものを用いることができます。

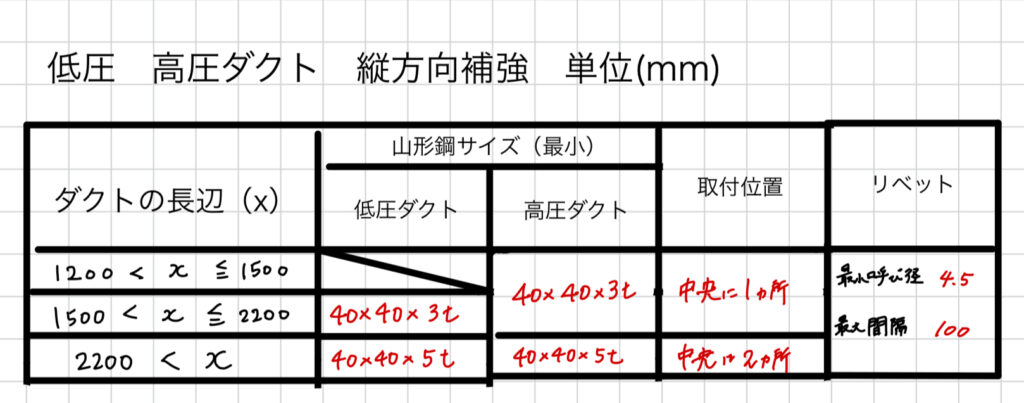

縦補強(アングルフランジ工法)

低圧ダクト、高圧ダクト共に使用する山形鋼サイズ、設置位置、リベットの仕様は同じであることがわかります。

ただ高圧ダクトについては小さいサイズから補強が必要になります。

接合の工法について

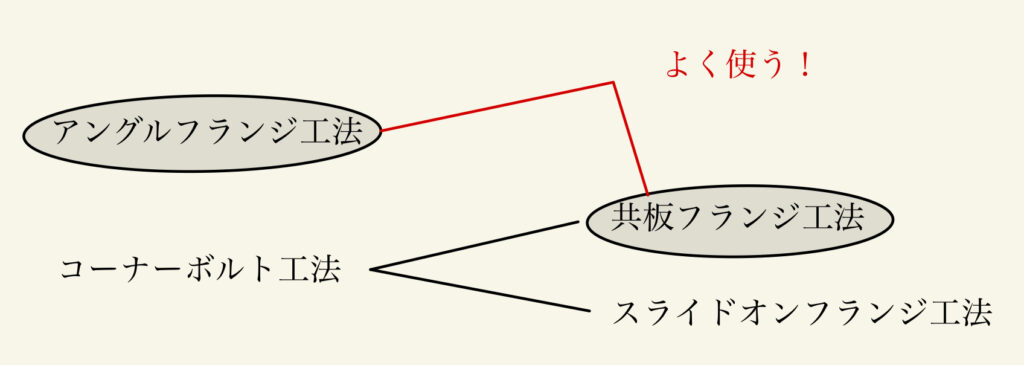

角ダクトの接合工法(排煙用途を除く)は、大きく次の2つに分類され、適用されます。

下図のように分類されており、現場ではアングルフランジ工法、共板フランジ工法を主に用います。

アングルフランジ工法

- 鋼製アングルを使用し、ボルト・ナットで接合する工法。

- 強度が高く、大型ダクトや主要系統で多く採用される。

コーナーボルト工法

- ダクトを折り返し、角部で金物、ボルト固定する工法。

- さらに次の2種類に分かれる:

- 共板フランジ工法:ダクト板自体を加工してフランジ化する方法。軽量で施工性が良い。

- スライドオンフランジ工法:専用の金属部材を差し込んで接合する方法。

以降はアングルフランジ、共板フランジについて説明していきます。

アングルフランジ工法

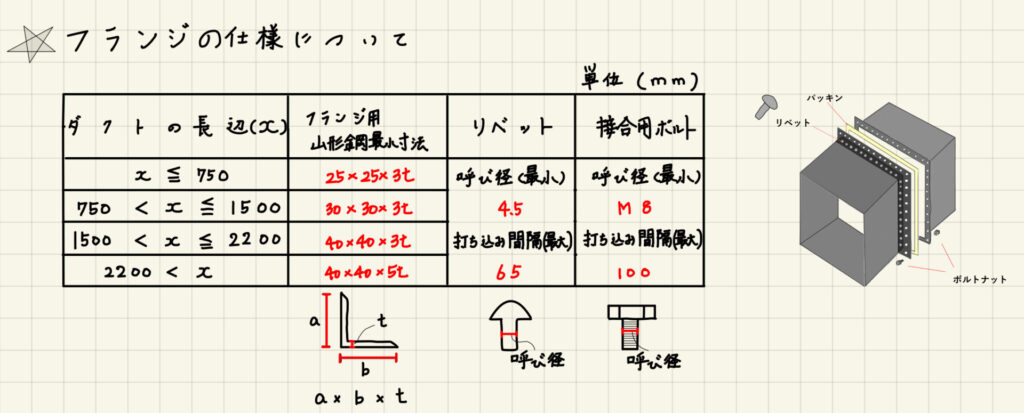

接合材について

アングルフランジ工法では、以下の仕様の接合材を使用します。

- 山形鋼(アングル)

- 溶接加工して製作

- ダクトとの接触面は平滑に仕上げる

- リベット

- フランジをダクト本体に固定する際に使用

- パッキン

- フランジ同士の接合面に挿入し、気密性を確保

- 接合ボルト・ナット

- フランジ同士を緊結するために使用

それぞれの材料の仕様は下図のように定められています

- リベット、接合ボルト・ナットは共通仕様

- フランジ用の山形鋼は、ダクトの長辺寸法に応じてサイズ・仕様が異なる

フランジの設置間隔について

フランジを設ける間隔は1820mmで設けなければなりません

フランジ部の折り返しについて

フランジ部のダクトの折り返しは5mm以上にしなければなりません

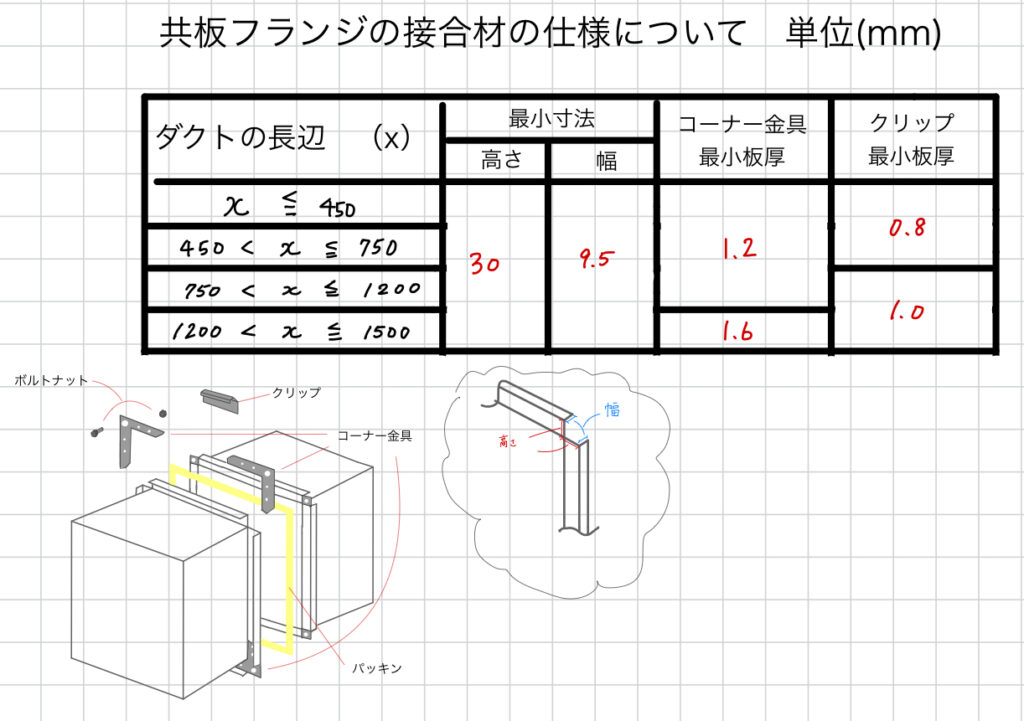

共板フランジ工法

接合材について

共板フランジ工法では、以下の仕様の接合材を使用します。

- フランジ(ダクト一体成形)

- ダクトと一体で成形加工される(フランジ板厚はダクトの板厚と同じになる)

- ダクトサイズに関わらず高さ30mm、幅9.5mm以上と規定されている

- クリップ(押さえ金具)

- フランジ部を抑える機構をもつ

- 最小板厚はダクト長辺のサイズによって0.8、1.0mmと規定されている

- 長さは150mm以上

- 再利用禁止(結構大事)

- パッキン

- フランジ同士の接合面に挿入し、気密性を確保

- 接合ボルト・ナット

- フランジ同士を緊結するために使用

- コーナ金具

- フランジ角部に取り付ける金具

- 最小板厚はダクト長辺のサイズによって1.2、1.6と規定されている

フランジの設置間隔について

フランジを設ける間隔は1750mmで設けなければなりません。

以下は「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に基づく、MG-HVAC-engineering さんの記事「角ダクトの仕様まとめ」の要点まとめです。設計・施工の現場で押さえておきたいポイントが整理されています。

まとめ

公共建築工事標準仕様書に基づく角ダクトの仕様は、現場や設計で必ず押さえておきたい基本事項です。角ダクトでは「縦横比」「継目の位置」「圧力区分による板厚」「リブや形鋼による補強」「アングルフランジか共板フランジによる接合」といったポイントを理解しておくことが大切です。

要するに、ダクトの基本仕様は縦横比・板厚・補強・接合方法の4点を押さえれば施工の確実ま使用確認ができるということです。

覚えずとも、このサイトを覚えておいて、仕様の確認の際に参考にしていただければ幸いです。

次回はスパイラルダクトについても解説していければと思っています。

コメント